本土寺 概要

本土寺(ほんどじ)は、千葉県松戸市にある日蓮宗の名刹で、特に「あじさい寺」として全国的に有名です。

本土寺は、鎌倉時代の建治3年(1277年)に、豪族平賀忠晴の屋敷内に日蓮聖人の高弟である日朗(にちろう)を招いて開堂されたのが始まりとされています。徳川家康の側室であった秋山夫人(お都摩の方)の菩提寺でもあり、その墓石は水戸光圀が建立したと伝えられています。

本土寺の最大の魅力は、四季折々に境内に咲き誇る花々です。中でも約50,000株にも及ぶアジサイは圧巻で、梅雨の時期には境内全体が青、紫、ピンクなど色とりどりのアジサイに埋め尽くされます。五重塔を背景にしたアジサイの景色は特に美しく、多くの写真愛好家や観光客を魅了します。また、同時期には約5,000本の花菖蒲も見頃を迎え、その競演も見事です。

アジサイの他にも、春には桜(しだれ桜、ソメイヨシノ、八重桜など約100本)、秋には約1,500本ものモミジ(山もみじ、大盃、秋山紅など)が境内を鮮やかに彩り、年間を通して美しい景観を楽しむことができます。

本堂

現在の本土寺本堂は、間口八間、奥行十間の木造銅板葺の建物で、幾度かの変遷を経てきました。

もともとの建物は、慶安4年(1651年)に小金城主一族の恵了院日修が、息女の菩提を弔うために祖師堂(そしどう)として造立したものです。

時代が下り、明治15年(1882年)の宗祖(日蓮)六百遠忌の際に、この祖師堂を現在の場所に移築し、本堂としました。さらに、昭和52年(1977年)の宗祖七百遠忌の際には、五間四面へと大規模な拡大改造が行われ、現在の姿に至っています。この改築により、より多くの参拝者を受け入れ、荘厳な法要を執り行うにふさわしい、堂々とした構えとなりました。

本堂には、本土寺の御本尊が安置されています。日蓮宗の寺院の多くは題目(南無妙法蓮華経)を記した宝塔と釈迦如来・多宝如来を祀る「一塔両尊形式」をとることが多いのですが、本土寺は日蓮の直弟子である日朗(にちろう)の門流(朗門)に属するため、その信仰の形態に特徴があります。

本土寺の本堂で祀られている御本尊は、久遠実成の釈迦牟尼仏(釈尊)と、脇士として一尊四士(いっそんしし)を配した形式です。一尊四士とは、『法華経』従地涌出品に登場する上行・無辺行・浄行・安立行の四大菩薩を指し、これらを釈尊の脇に造立したり描いたりする形式は、本土寺を含む日朗門流の特色の一つとされています。また、本堂内には、等身大の日蓮聖人像も祀られています。

仁王門(赤門)

長谷山 本土寺の入口に立つ仁王門は、その鮮やかな朱塗りの色から「赤門」とも呼ばれ、本土寺を象徴する重要な建造物です。長きにわたり、本土寺の信仰の場を守り続けてきた歴史と風格を今に伝えています。

本土寺の仁王門は、江戸時代前期にあたる慶安年間(1648年~1651年)に、本土寺第十七世・日慧(にちえ)上人の発願によって建築された高楼(たかどの)形式の門です。間口三間半、奥行二間の木造瓦葺きの楼門(ろうもん)式で、参道の正面で参拝者を迎え入れます。

この建築年代は、昭和45年(1970年)に解体修理が行われた際、門に安置されている二天王像(仁王像)の胎内から造立勧進帳(ぞうりゅうかんじんちょう)が発見されたことにより、確かなものとなりました。

門の扁額と千体仏

門の正面の楼上に掲げられた巨大な扁額には、本土寺の山号である「長谷山」の文字が力強く記されています。また、この仁王門は、単なる入口の門としてだけでなく、信仰の場としての役割も担っています。

階上の千体仏:この門の最大の特徴の一つは、階上(二階部分)に金色の千体仏が祀られている点です。参拝者は見上げることで、この無数の仏に守られていることを感じることができます。

仁王像と大数珠:門の左右には、寺院の守護神である金剛力士像(仁王像)が安置されており、迫力ある姿で魔を退けています。また、門をくぐる天井には、大きな大数珠の輪がかけられている時期があり、これは煩悩を司る108の珠(玉)で構成されており、戦勝祈願などで奉納されたと伝えられています。

五重塔

本土寺の五重塔は、平成3年(1991年)に、本土寺ゆかりの祖師である日像(にちぞう)菩薩の六百五十遠忌(ろっぴゃくごじゅうおんき)を記念して建立されました。日像菩薩は、日蓮聖人の直弟子の一人で、本土寺のある平賀の地の出身です。この塔は、その遺徳をたたえ、永く後世に伝えるための記念事業として造立されました。

塔の特徴と仏舎利

この五重塔は、高さが約18メートルあり、境内の広場に立つ姿は非常に印象的です。

最も特筆すべきは、塔の内部に納められている至宝です。

真仏舎利(しんぶっしゃり):五重塔の中心部には、釈迦の遺骨とされる真仏舎利の一粒が納められています。これは、昭和時代にインドのネール首相から贈られたもので、元々は京都の平和大宝塔へと送られたものの一部を本土寺が分与されたものです。

千体仏(せんたいぶつ):舎利と共に、無数の千体仏が祀られています。これは、仏の功徳や慈悲が広大無辺であることを象徴しています。

開山堂

開山堂は、昭和52年(1977年)に日蓮宗の宗祖(日蓮聖人)の七百遠忌(しちひゃくおんき)を記念して新築された建物です。間口が五間半、奥行が九間の規模を持ち、本土寺の中心的な参拝スポットである本堂へ向かう道の右手に堂々と建っています。

「開山」とは、その寺院を創建した僧侶を指します。本土寺の開山堂には、主に以下の三つの重要な存在が祀られています。

- 当山開山時に造立された祖像(日蓮聖人像): 本土寺の開山は、日蓮宗の宗祖である日蓮聖人とされています。このお堂には、眉間に白毫相(びゃくごうそう)のある日蓮聖人の祖像が祀られており、参拝者は宗祖の御前にて手を合わせることができます。

- 日朗上人(にちろうしょうにん)の御像: 日蓮の直弟子であり、本土寺の開堂供養を行った日朗上人の御像も祀られています。本土寺のある平賀の地は、日蓮の高弟である日朗、日像(にちぞう)、日輪(にちりん)の平賀三兄弟を輩出した聖地であり、日朗上人はその筆頭として特に重要視されています。

- 伝師の御像および歴代の位牌: 本土寺に法灯を伝えた歴代の貫首(かんじゅ、住職)の御像と、その位牌も安置されています。

開山堂は、本土寺の歴史と系譜を体現する場所であり、参拝者にとっては、宗祖日蓮聖人をはじめとする祖師方の功績を偲び、日蓮宗の信仰のルーツに触れる機会を与えてくれます。

鐘楼

本土寺の境内の五重塔の左手に位置する場所に鐘楼(しょうろうどう)が建っています。この鐘楼は、その建物自体よりも、そこに吊るされていた梵鐘(ぼんしょう)の歴史的価値によって広く知られています。

鐘楼の構造

本土寺の鐘楼は、二間四面の規模を持ち、古き良き寺院の風情を伝える茅葺き(かやぶき)の屋根が特徴的です。現在、五重塔と並んで静かに佇み、境内の景観に趣を添えています。

この鐘楼に吊るされている現在の梵鐘は、その由緒ある古鐘の「レプリカ」、または後世に造られた鐘であり、参拝者は大晦日などに鐘を撞くことができます。

国の重要文化財「梵鐘(建治四年在銘)」

本土寺が所蔵する真の梵鐘は、日本の工芸史において極めて貴重なものとして、国指定重要文化財となっています。

製作年代:この梵鐘には、建治四年(1278年)の銘が刻まれており、製作年代が判明している梵鐘としては千葉県内で二番目に古いものです。

当初は印東庄六崎(現在の佐倉市)の大福寺にあったとされ、文明14年(1482年)に本土寺の第十世・日瑞(にっすい)の時代に、檀家(設楽助太郎・大伴継長)の協力を得て本土寺へ迎えられた経緯が刻銘から読み取れます。

さらに、製作者が上総国刑部郡(現在の長生郡長柄町)の大工・大中臣兼守(おおなかとみのかねもり)であることが記されており、当時の地域の鋳物や金銀細工の歴史を知る上でも貴重な資料となっています。

文化財指定:その歴史的・美術的価値から、昭和52年(1977年)6月11日に国の重要文化財(工芸品)に指定されました。

現在、国重要文化財に指定されているこの貴重な梵鐘の実物は、損傷や劣化を防ぐため、鐘楼ではなく本土寺の宝物殿の中に大切に保管・収蔵されています。

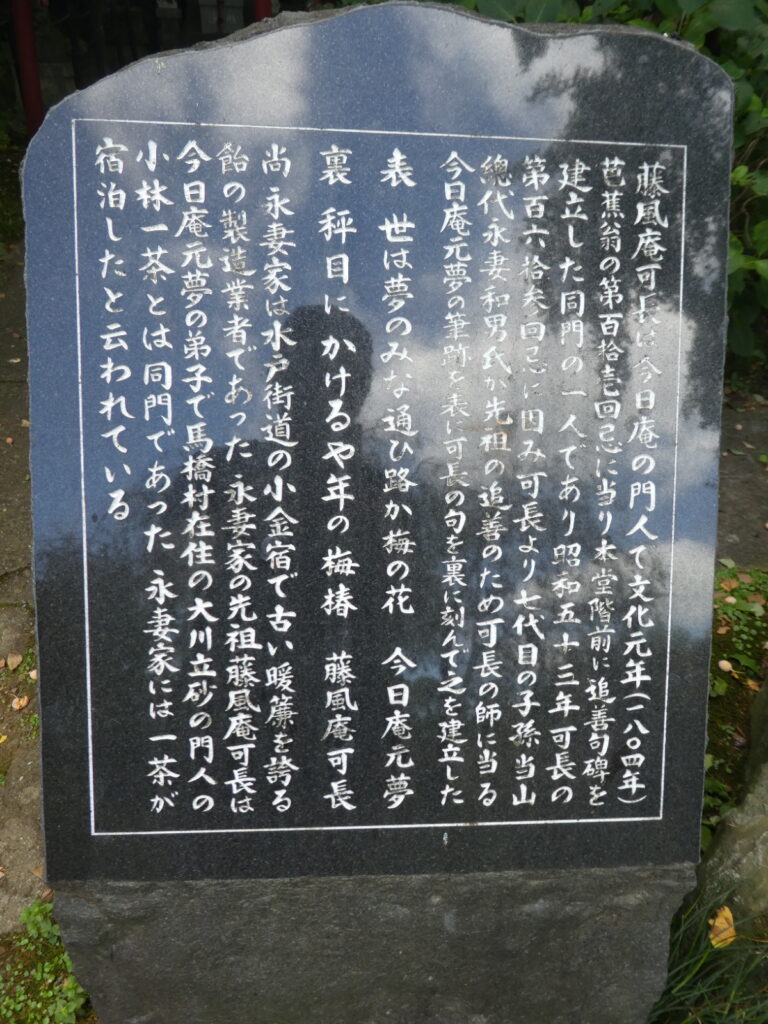

像師堂

千葉県松戸市の長谷山 本土寺の境内にある像師堂は、「あじさい寺」として知られる本土寺の歴史の中でも特に重要な人物、日像(にちぞう)上人を祀るお堂です。像師堂が建つこの場所は、日像上人ゆかりの地として、古くから篤い信仰を集めてきました。

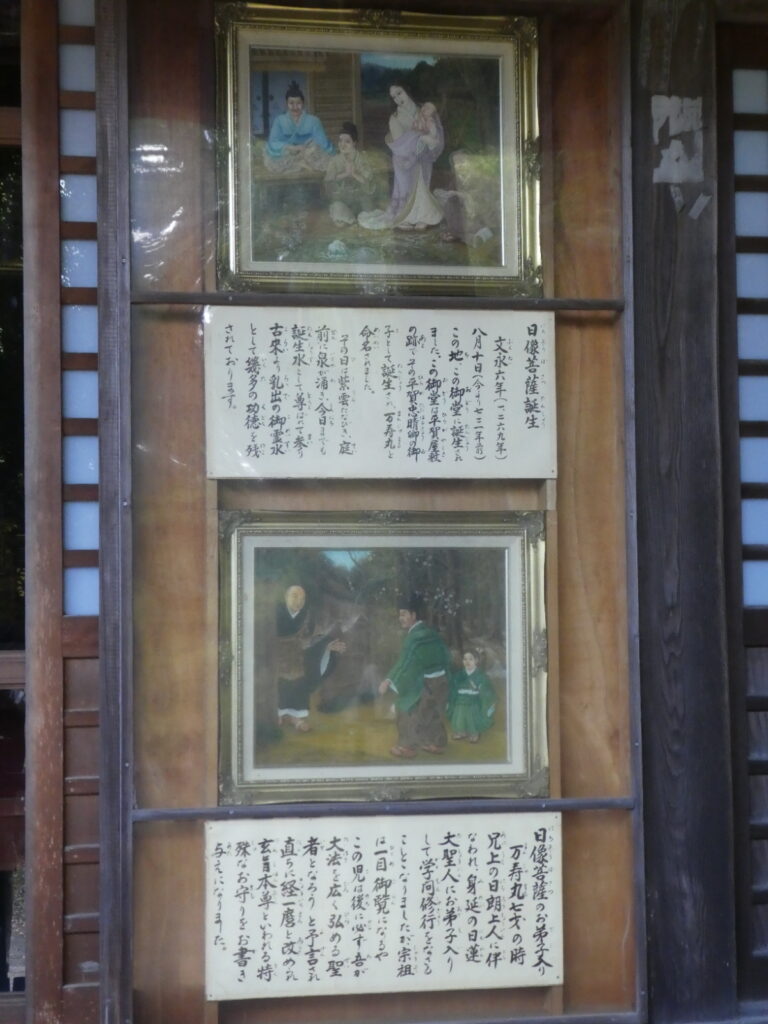

日像上人ゆかりの地

像師堂が建つ寺域は、かつて本土寺の塔頭の一つであった妙泉院(後に輪蔵院と改称)**の跡地で、現在は本土寺本院に合併されています。この場所は、本土寺のある平賀郷出身の日蓮聖人の直弟子の一人、日像上人(文永6年・1269年生まれ)の生誕地と伝えられています。

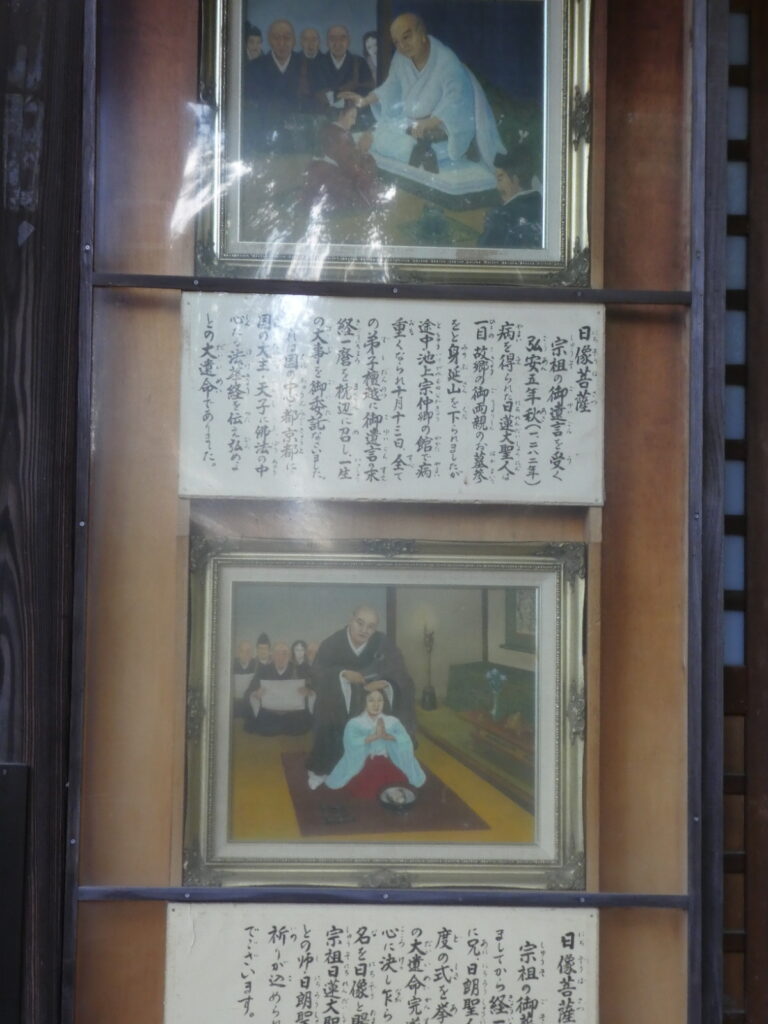

日像上人は、日蓮聖人から「京都開教」の遺命を受け、13歳の若さで都へ上り、40年に及ぶ艱難辛苦の末に京都での法華経弘通を成功させました。その功績から、日蓮宗では「第二の日蓮」と讃えられ、特に本土寺では重要な存在として崇められています。

祀られるご尊像と信仰

像師堂の御本尊として祀られているのは、日像菩薩像です。特にこの像は、「親子相想(おやこそうそう)の日像様」と古くから崇められています。これは、日像上人が京都での布教中、18年間会うことのできなかった母の訃報を聞き、故郷平賀に戻った際、庭先の桜の木で自ら刻んだと伝わるご尊像です。亡き母を想う日像上人の孝心が込められた、極めて由緒ある像とされています。

また、堂内の脇床には、子育ての神である鬼子母神(きしもじん)と、その眷属である十羅刹女(じゅうらせつにょ)が祀られています。

弁天堂

弁天堂は、弁天池(べんてんいけ)の中央に浮かぶ小さな小島の上に設けられた祠(ほこら)で、弁財天(弁才天)を祀っています。

弁財天は仏教における七福神の一柱であり、元来はインドの水の神様です。日本では、水辺に祀られることが多く、主に以下のご利益で信仰されています。

学問・芸術:弁財天の象徴である琵琶から、学問や音楽、芸能の神として。

財運:後に「財」の字が当てられ、金運や福徳を授ける神として。

この弁天池の裏手側には、銭洗い弁財天もお祀りされています。

銭洗い信仰:古記によると、本土寺の銭洗弁財天は霊験あらたかで、「流れで銭を洗うことにより福禄倍増した」と記されています。参拝者は、ここで銭を清めることで、金運上昇や財運招福を祈願することができます。

宝物殿

本土寺の宝物殿は、もともと三坪ほどの土蔵であったものを、昭和時代初期に拡大して築造されました。

昭和5年(1930年)に、当時の住職であった日真上人(にっしんじょうにん)の発願によって建造されました。

本土寺の霊宝、什物(じゅうもつ)、古文書など、多岐にわたる品々が収められており、その中には国の指定を受けた重要文化財も含まれています。

収蔵される国指定重要文化財

本土寺の宝物殿に収蔵されている品々は、日蓮宗の歴史と中世史を知る上で極めて貴重なものが多く、特に以下の三件は国指定重要文化財となっています。

諸人御返事(日蓮筆):

宗祖である日蓮聖人が自ら筆を執った真蹟(しんせき)の書状です。日蓮聖人の教えや当時の状況を伝える、信仰上も歴史上も第一級の史料です。

大学三郎御書(日蓮筆):

これもまた日蓮聖人の直筆による書状で、三箇の霊宝の一つとして、宗門において非常に尊ばれています。

梵鐘(建治四年在銘):

建治4年(1278年)の銘を持つ梵鐘です。これは千葉県内で二番目に古い鋳造年が判明している鐘であり、日本の工芸史において貴重な資料として、現在は鐘楼ではなくこの宝物殿で保管されています。

その他にも、日蓮聖人がご愛用になったとされる御所持念珠や御袈裟(これらも三箇の霊宝とされることがあります)、さらに千葉県指定有形文化財の「本土寺大過去帳」など、多くの歴史的書物が収蔵されています。

瑞鳳門(ずいほうもん)

瑞鳳門は、江戸時代後期にあたる文政4年(1821年)に建立されました。

旧輪蔵院の門:この門の最大の特徴は、元々本土寺の塔頭の一つであった旧輪蔵院の門であったことです。輪蔵院は、京都開教の祖である日像(にちぞう)上人の御像や誕生水がある「像師堂」周辺の寺域を指し、日像上人ゆかりの地として重要な場所でした。

門の建立は、当時の本土寺第二十一世の日運師によって行われたと記録されています。門に掲げられた扁額には「像輪誕生霊区(ぞうりんたんじょうれいく)」という文字が記されており、これは日像上人の誕生地であることを示し、文政4年に六条本圀寺(ほんこくじ)の日運僧正によって書かれたものです。

瑞鳳門は、建立当初から現在地にあったわけではありません。

当初の場所:当初は、日像上人を祀る像師堂の前に建っていました。

その後、境内整備などの歴史的経緯を経て、現在地に移築されました。

瑞鳳門は、朱塗りの仁王門とは異なり、落ち着いた色彩の木造建築であり、本土寺の「四季の寺」という別名にふさわしい風情ある景観に溶け込んでいます。

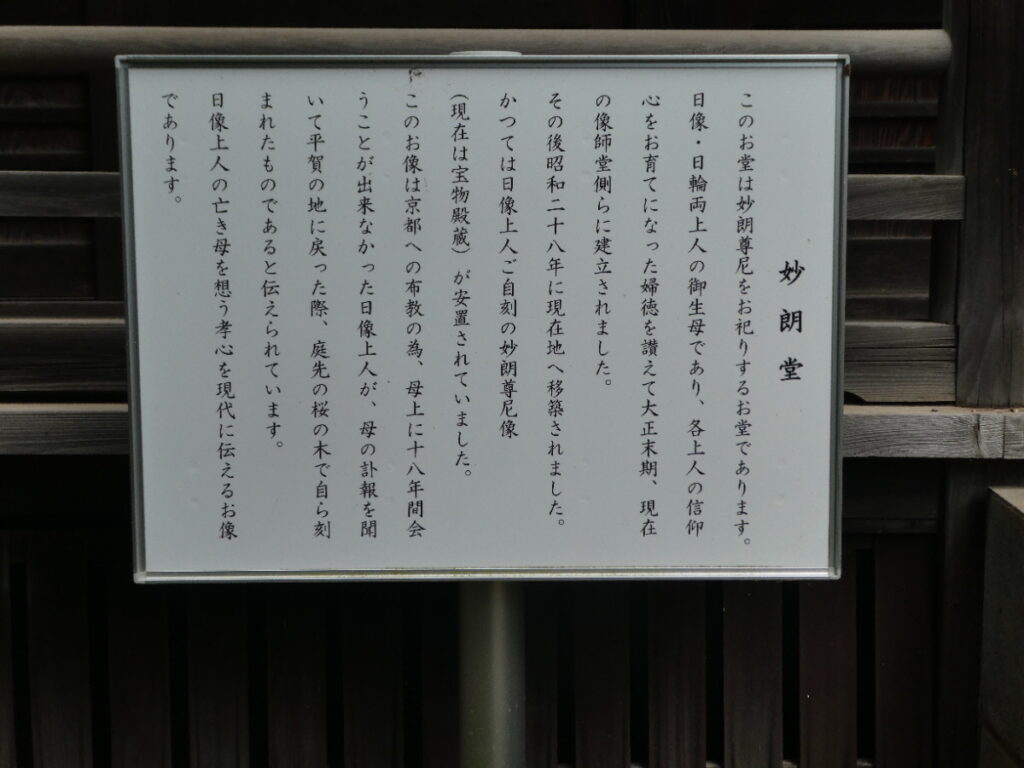

妙朗堂

妙朗堂に祀られているのは、妙朗尊尼(みょうろうそんに)、すなわち本土寺ゆかりの「平賀三兄弟」の生母です。

平賀三兄弟:妙朗尼は、日蓮聖人の直弟子である日朗(にちろう)上人、京都開教の祖である日像(にちぞう)上人、そして日輪(にちりん)上人の三人の聖人を産み育てました。

母菩薩:この三人の偉大な僧侶の信仰心を育て上げた妙朗尼は、その婦徳を讃えられ、本土寺では「母菩薩」とも称されています。妙朗堂は、この母の功績を顕彰するために建立されました。

妙朗堂の建物は、大正時代末期に建築されました。

構造:間口三間半、奥行四間半の規模を持ち、銅板葺きの屋根を持つ端正で素朴な印象の建築です。

当初は現在の像師堂(日像上人を祀るお堂)の側に建立されましたが、昭和28年(1953年)に現在の場所へと移築され、現在に至っています。

かつてこの妙朗堂には、日像上人が自ら彫刻したとされる妙朗尊尼像が安置されていました(現在は宝物殿に収蔵)。

この像には、日像上人の母への深い孝心にまつわる物語が伝えられています。京都での布教活動のため、18年間母に会えなかった日像上人が、母の訃報を聞いて故郷の平賀へ戻った際、庭先の桜の木で、母を偲びながら自らその像を刻んだとされています。

このエピソードから、妙朗堂は立派な子どもが生まれること、子どもが立派に育つこと、そして立派な子どもを育てられることを願う人々が参拝に訪れる、子育て・教育の願いを込める場ともなっています。

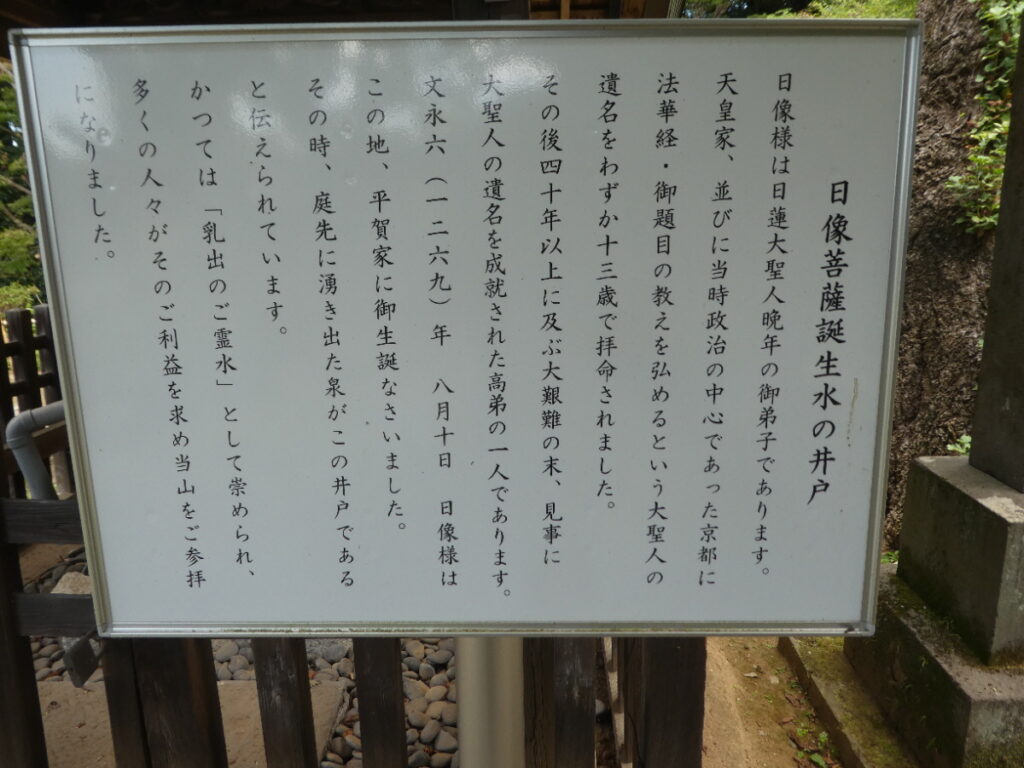

乳出の御霊水

乳出の御霊水は、日像(にちぞう)上人の誕生水(たんじょうすい)として知られています。

日像上人:日蓮聖人の直弟子の一人で、後の京都開教の祖として知られる高僧です。文永6年(1269年)8月10日にこの地(現在の本土寺境内、像師堂付近)でご誕生されました。

湧水の伝説:日像上人がお生まれになった際、庭先から清水が湧き出たと伝えられており、その水が産湯として使われたことから、「日像菩薩誕生水」とも呼ばれています。その後、この泉は井戸として整えられました。

不思議なご利益と信仰

「乳出の御霊水」の名が示す通り、この井戸水には数々の不思議なご利益があると信じられてきました。

病気平癒:この霊水を飲むと、病気が治るというご利益があるとされました。

子育てと安産:特に、たちまちに乳の出が良くなるという霊験が広まり、「子安乳出の日像様」として知られるようになりました。

そのご利益を求める参詣者が絶えず、最盛期には本土寺の参道まで祈願者の列が続いたと伝えられています。この信仰は、像師堂に祀られている「親子相想の日像様」(日像上人が母を偲んで刻んだとされる像)への信仰と結びつき、子宝や安産、子どもの健やかな成長を願う人々の心の拠り所となっています。

寺務所

受付

本土寺参道

本土寺参道は北小金北口(JR常磐線各駅停車)から始まります

→北小金のあじさい寺・本土寺の紫陽花(あじさい)の開花状況はテレフォンサービスでわかります

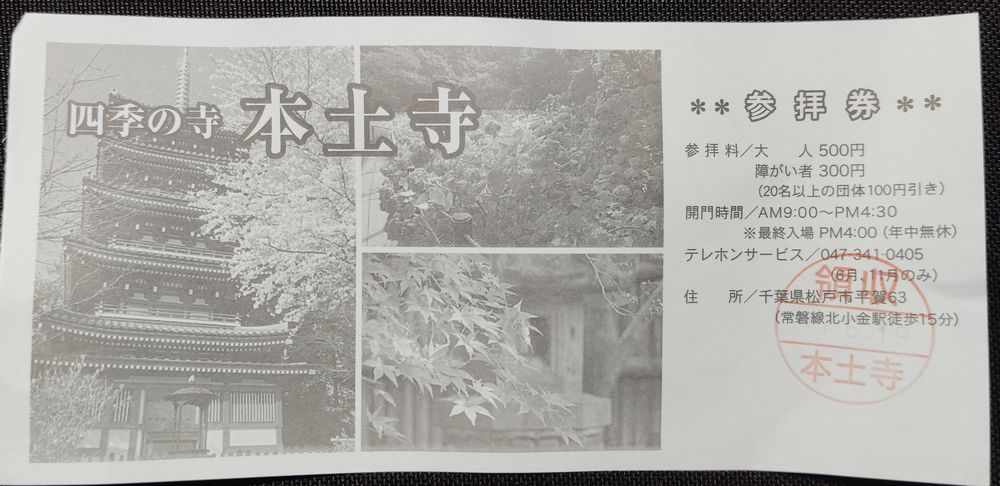

本土寺参拝券

本土寺参拝券の裏面の文面

四季の寺 本土寺 縁起

当山は日蓮聖人の六人の高弟(六老僧)の一人である日朗聖人が開いた古刹でその草創はの建治三年(一二七七)とも文永六年(一二六九)とも言われています。

本土寺とはもと源氏の名門、平賀家の屋敷跡と伝えられ日蓮聖人より長谷山本土寺と寺号を授かったのに始まります。

池上の本門寺、、鎌倉の妙本寺と共に宗門中屈指の本山として山内は四院六坊がとりまく十四間四面の本堂を中心に七堂伽藍がその山容を誇ったものですが度々の不受不施の法難と明治維新の廃仏毀釈運動のために衰退し現在は昔の偉容はうかがえません。

しかしながら近年は五重塔新築や庭園の造営など境内設備が進み紫陽花、菖蒲また秋の紅葉は賑わっております。

花の寺として親しまれている本土寺の「本土」とは「我此土」(わがこのど)つまりお釈迦様が本当の佛、本佛となって住む国土「本土」に由来します。また花は本佛に捧げる花、宝樹です。お釈迦様の「本佛」のお姿は草木国土を成佛させようという慈悲の光に輝いています。

あなたの心にも永遠の安らぎが与えられますように。

合掌

松戸市指定避難場所

千葉県松戸市平賀63

電話:0473462121