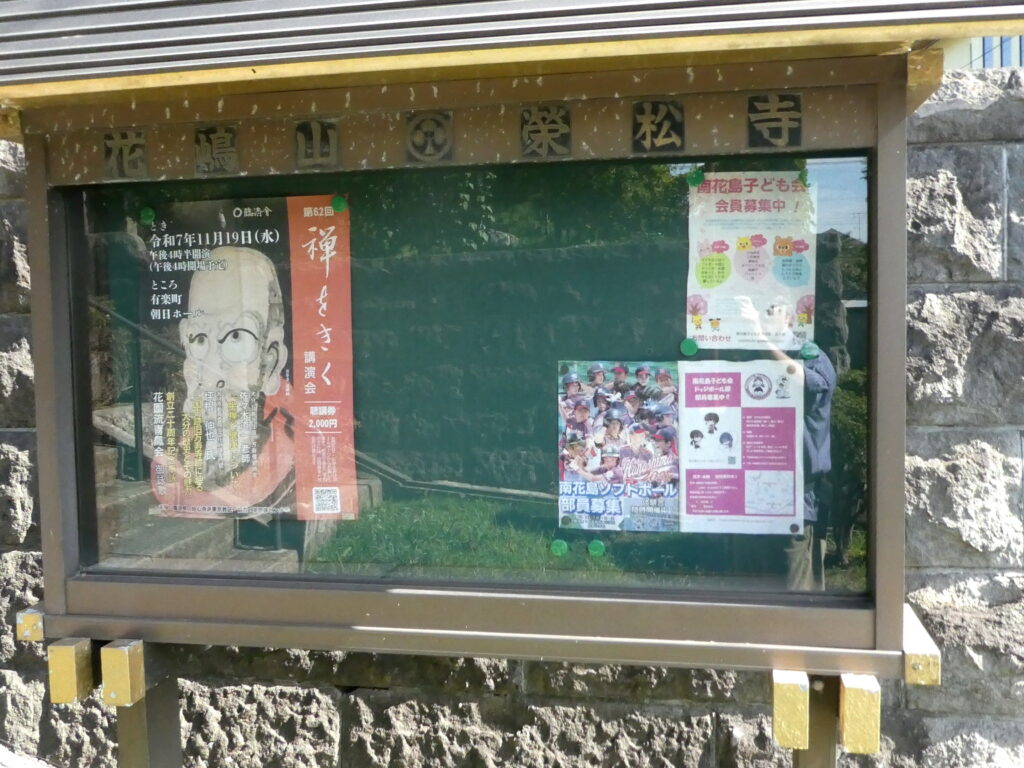

栄松寺(えいしょうじ)は、鎌倉時代末期にまで遡る長い歴史を持つ臨済宗大徳寺派の禅寺です。当初は密教寺院として開かれ、戦火を乗り越え、江戸時代の政治的な配慮を経て現在の寺号になったという、波乱に富んだ歴史を刻んできました。

創建と波乱の歴史

栄松寺の起源は、鎌倉時代末期(嘉元年間とされる)に開山された密教系の寺院「花嶋寺」にあります。その後、室町時代後期の天文8年(1539年)に、馬橋の万満寺から玉雲(ぎょくうん)和尚を招聘して中興され、この時に禅宗である臨済宗大徳寺派に改宗し、「花嶋山 長福寺」と改称しました。

しかし、戦国時代の天正年間(1573年~1592年)の戦乱で惜しくも堂宇を焼失。その後、現在の南花島の地に移転して再建を果たしました。現在の寺号「栄松寺」になったのは、江戸時代の享保年間(1716年~1736年)のことです。当時の将軍である九代将軍徳川家重の幼名が「長福丸」であったため、畏れ多いとして「長福寺」の名をはばかり、現在の「栄松寺」に改称されました。この改称の逸話は、寺院が歩んできた歴史的な背景を今に伝えています。

宗派と伽藍の特徴

栄松寺の宗派である臨済宗大徳寺派は、京都にある大徳寺を本山とし、公案(禅問答)を通じて悟りを目指すことを特徴とする禅宗の一派です。栄松寺の本尊は釈迦如来です。

千葉県松戸市南花島1丁目14−1