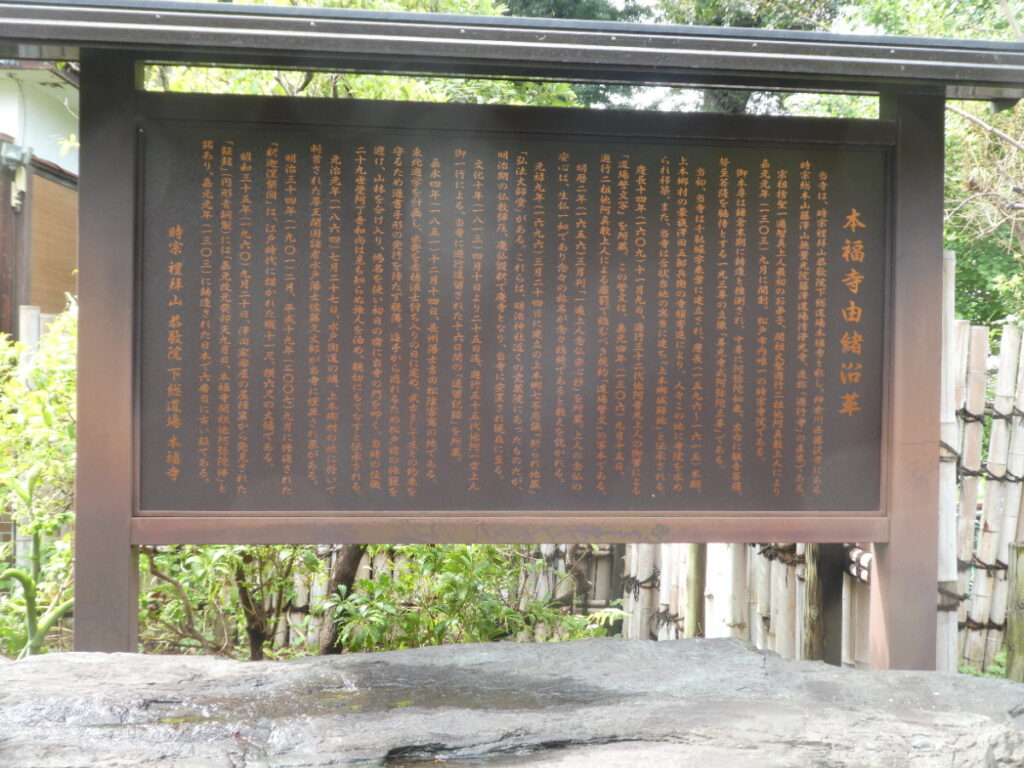

歴史と特徴

- 鎌倉時代後期の嘉元元年(1303年)、時宗第二世の他阿上人によって開基されたと伝えられています。

- 当初は千駄堀にありましたが、慶長末期(1596〜1615年)に上本郷に移転しました。

- 時宗の寺院としては、東葛飾地域でも珍しい存在で、松戸市内では唯一の寺院です。

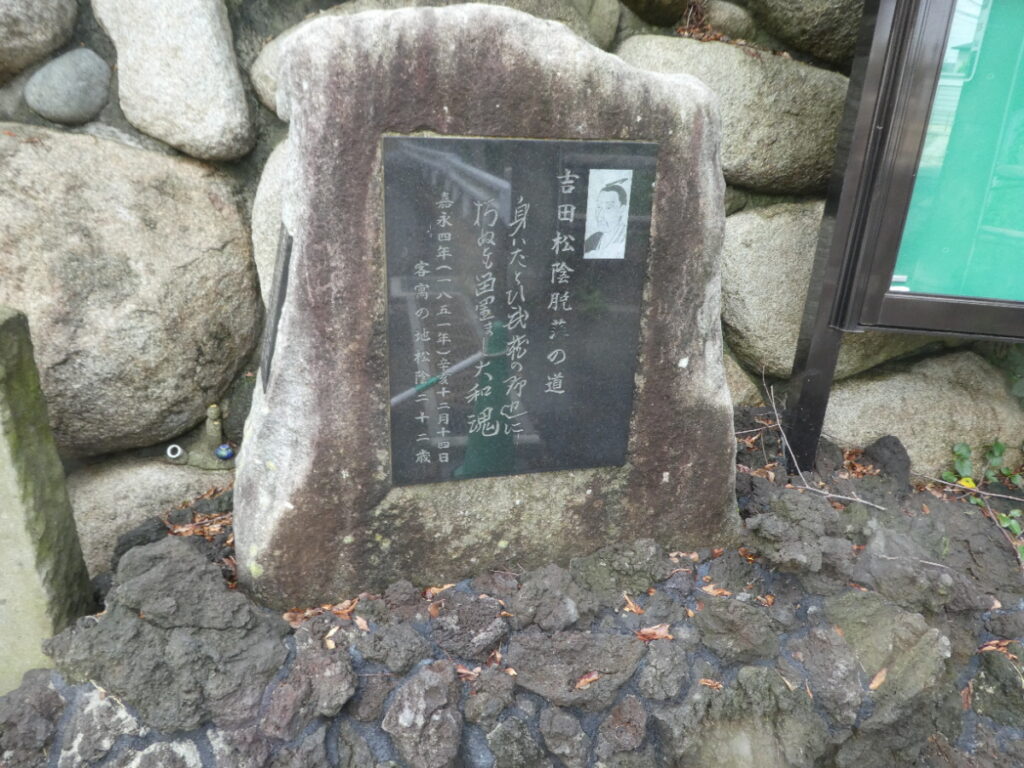

- 幕末の思想家である吉田松陰が、嘉永4年(1851年)に東北遊歴の途上で宿泊した寺としても知られています。

文化財と見どころ

- 鉦鼓(しょうこ): 嘉元元年の銘があり、踊り念仏に用いられたとされるこの鉦鼓は、松戸市の有形文化財に指定されています。その古さから、日本で6番目に古い鉦鼓とされています。

- 阿弥陀三尊立像: 本尊の阿弥陀如来と、脇侍の観音菩薩、勢至菩薩からなる三尊像で、善光寺の仏像と同じ形式である「善光寺式」です。こちらも松戸市の文化財に指定されています。

- 切られ地蔵: 「上本郷の七不思議」の一つとして伝わる地蔵で、もとは別の寺にあったものが本福寺に移されました。昔、盆踊りの夜に現れた怪しい男を若者が斬りつけたところ、翌朝、境内の地蔵に刀傷がついていたという伝説が残っています。