松龍寺(しょうりゅうじ)は、慶長18年(1613年)に旗本・高木正次が父の菩提を弔うために開基した浄土宗の寺院です。

徳川将軍家とゆかりが深く、かつて広大な敷地を有していたことから、将軍家の小金牧御鹿狩りの際に八代将軍吉宗をはじめ、十一代家斉、十二代家慶などが休憩所として利用したと伝えられています。そのため、寺紋には徳川家ゆかりの「三つ葉葵」の使用が許されました。

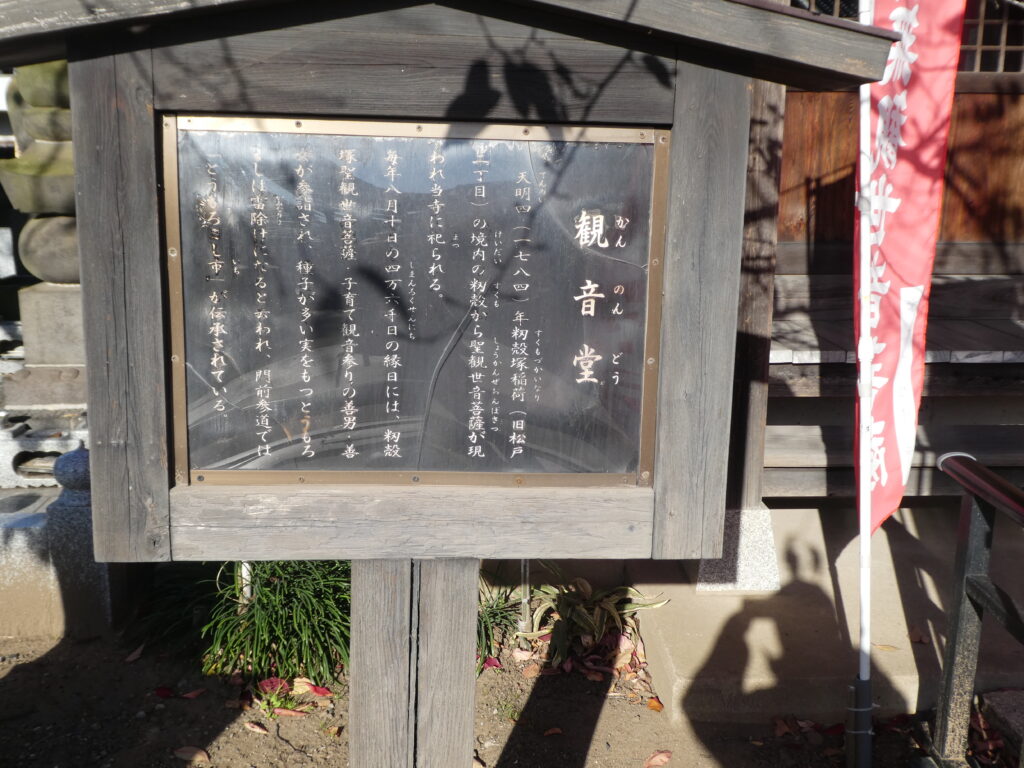

見どころとしては、江戸時代の火災を唯一免れた山門が、松戸市の指定文化財となっています。また、境内には「子育て観音」として信仰される聖観世音菩薩を祀る観音堂があり、毎年8月には観音様の縁日にちなんで「とうもろこし市」が開かれます。これは、種が多く付くとうもろこしが縁起物とされることに由来しています。

松龍寺参道

松龍寺山門

観音堂

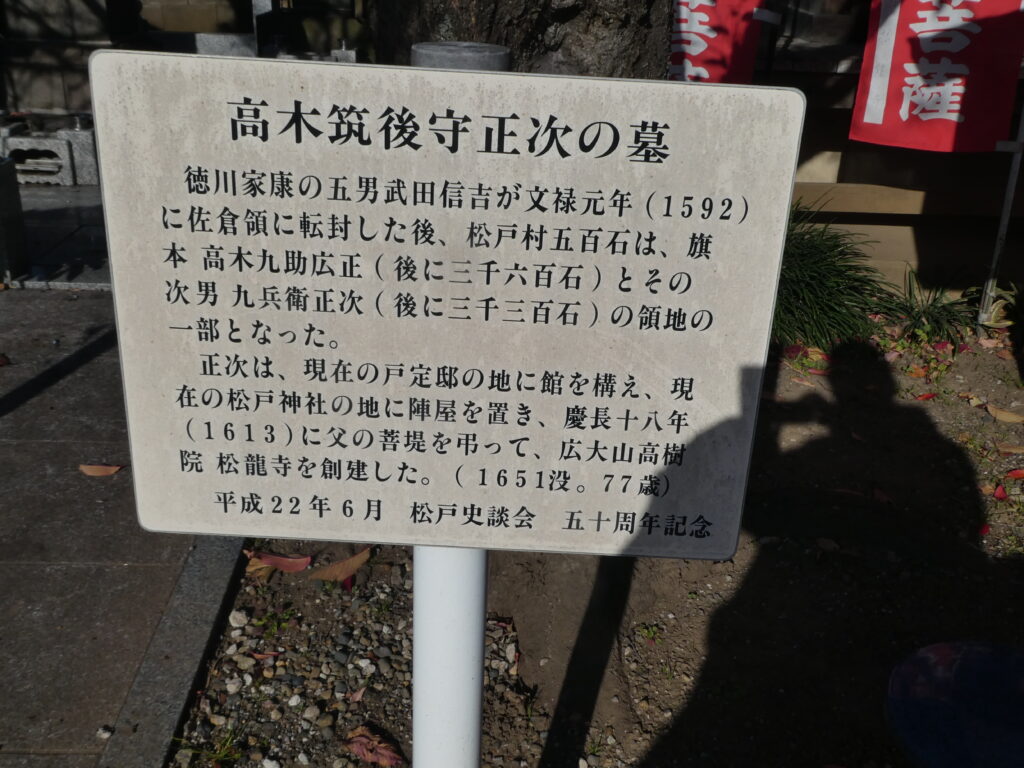

高木筑後守正次の墓

徳川家康の五男武田信吉が文禄元年(1592)に佐倉領に転封した後、松戸村五百石は、旗本 高木九助広正(後に三千六百石)とその次男 九兵衛正次(後に三千三百石)の領地の一部となった。

正次は、現在の戸定邸の地に館を構え、現在の松戸神社の地に陣屋を置き、慶長十八年(1613)に父の菩提を弔って、広大山高樹院 松龍寺を創建した。(1651没。77歳)

松戸宿坂川献灯まつり2025

四萬六千日献灯(しまんろくせんにちけんとう・松龍寺)

献灯まつりの由来である観音様のご縁日(四萬六千日)に松戸宿の人々は松龍寺境内の観音霊に参詣し感謝の灯りを奉納(献灯)したと言われています。

松戸市松戸1505-1

JR常磐線松戸駅・京成電鉄松戸線松戸駅から徒歩11分